污染物的生態環境風險與其遷移�����、轉化等地球化學過程密切相關���。傳統研究認為污染物在環境介質表界面可發生化學氧化�、吸附��、生物吸收等過程���。然而����,土壤����、沉積物、河流等表生環境系統中廣泛分布著具有光活性的天然半導體礦物�����。在一定波長的光照射下����,這些天然半導體礦物價帶中的電子被激發進入導帶���,并產生自由電子和空穴�。光生電子、空穴及其誘導產生的各種自由基等活性反應物質可與環境中的有機物��、金屬離子等元素或物質發生復雜的氧化還原反應��,進而對環境系統中金屬離子��、有機化合物等的遷移、轉化、循環、歸趨等過程產生十分重要的影響����。目前���,關于天然半導體礦物如何調控元素形態轉化的相關研究極少�����,特別是其反應過程���、途徑和機理等仍未知��。

中國科學院西北生態環境資源研究院環境地球化學研究團隊(EGL)以自然界廣泛分布的水鈉錳礦為研究對象,系統研究了As(III)在水鈉錳礦表界面上的轉化過程�����。

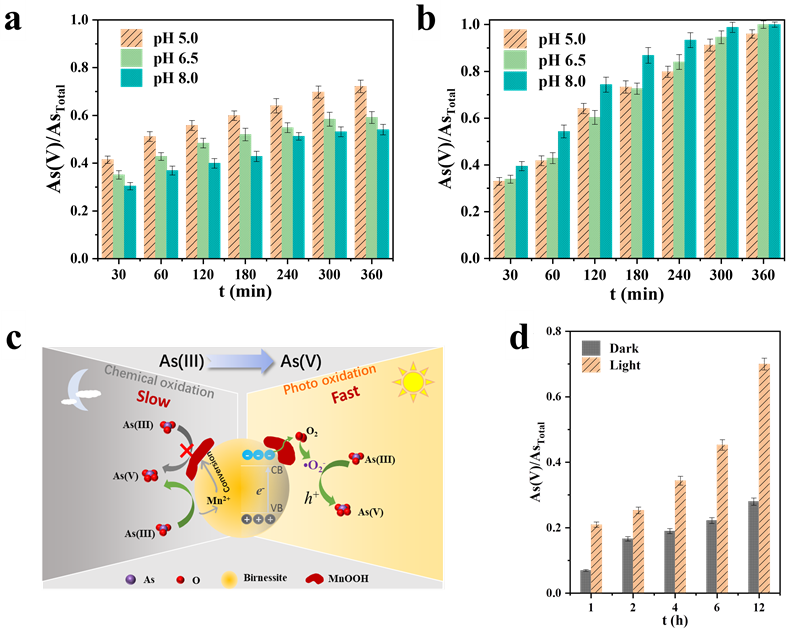

研究發現�,無光照時As(III)在水鈉錳礦表面被化學氧化為As(V)��,而Mn(IV)被還原為Mn(II)��。Mn(II)隨后在水鈉錳礦表面誘導形成水錳礦(MnOOH)。由于MnOOH對表面反應位點的覆蓋,會抑制As(III)的進一步氧化����。黑暗中反應6 h后�����,約60%的As(III)被氧化為As(V)(圖1a)。與化學氧化相比,As(III)的光催化氧化效率顯著提高�,在相同反應時間內��,幾乎所有的As(III)都被光生空穴和?O2-自由基氧化為As(V) (圖1b)。與化學氧化不同的是,MnOOH的形成對水鈉錳礦的光催化性能影響較小,水鈉錳礦可始終保持較高的光催化反應活性���,快速完成As(III)的氧化。黑暗和光照條件下水鈉錳礦對As(III)的氧化作用機制如圖1c所示。EGL研究團隊對天然水鈉錳礦礦石進行了測試����,得到了與上述模擬實驗相同的結果(圖1d)�����,證明光照下天然錳礦對砷化學形態及環境行為具有顯著的調控作用。

這一研究發現突破了傳統砷環境行為的認知,進一步完善了砷的地球化學理論,為準確評價砷的環境行為等提供了重要的理論基礎����。

該研究成果以The photocatalytic oxidation of As(III) on birnessite 為題發表于Nature 出版集團旗下期刊npj Clean Water �����。

西北研究院李平副研究員為論文第一作者,范橋輝研究員為通訊作者��。該研究獲得國家自然科學基金(21876172)��、中國科學院青年創新促進會(2020423)、甘肅省油氣重點實驗室項目��、自然資源部黃河上游戰略礦產資源重點實驗室等項目的資助�����。

圖1 黑暗(a)和光照(b)條件下水鈉錳礦對As(III)的氧化作用�����;As(III)在水鈉錳礦表界面轉化過程示意圖(c);天然水鈉錳礦礦石對As(III)的氧化作用(d)

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41545-024-00316-7