為了達到《巴黎協定》的目標,2020年中國政府承諾在2060年之前實現碳中和。除了大規模的減排脫碳,還需通過自然生態系統增加碳匯,以實現二氧化碳凈零排放的總目標。海岸帶藍碳生態系統(Blue Carbon Ecosystems, BCEs),包括紅樹林、鹽沼和海草床等,具有高效的二氧化碳吸存能力,因此保護和恢復這些生態系統成為重要的“基于自然的解決方案(Nature-based Solution, NbS)”。

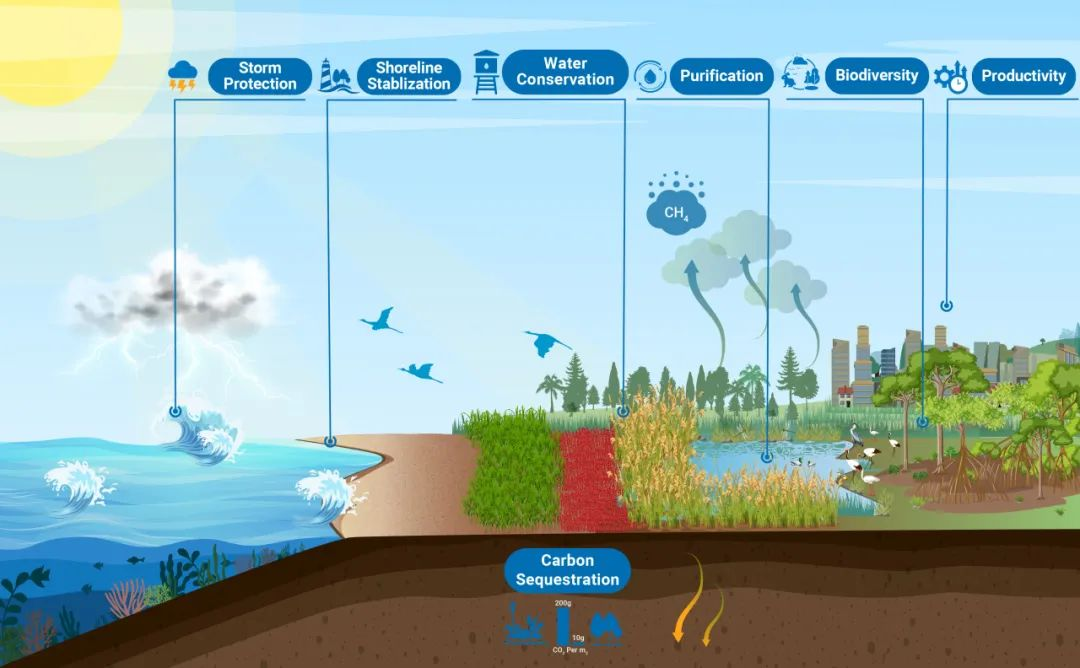

圖1 圖文摘要

中國科學院華南植物園博士生導師王法明研究員聯合國內外海岸帶碳匯研究領域的主要科學家,在《The Innovation》期刊撰寫了綜述論文,探討了中國的海岸帶藍碳生態系統如何為減緩氣候變化做出貢獻(圖1)。

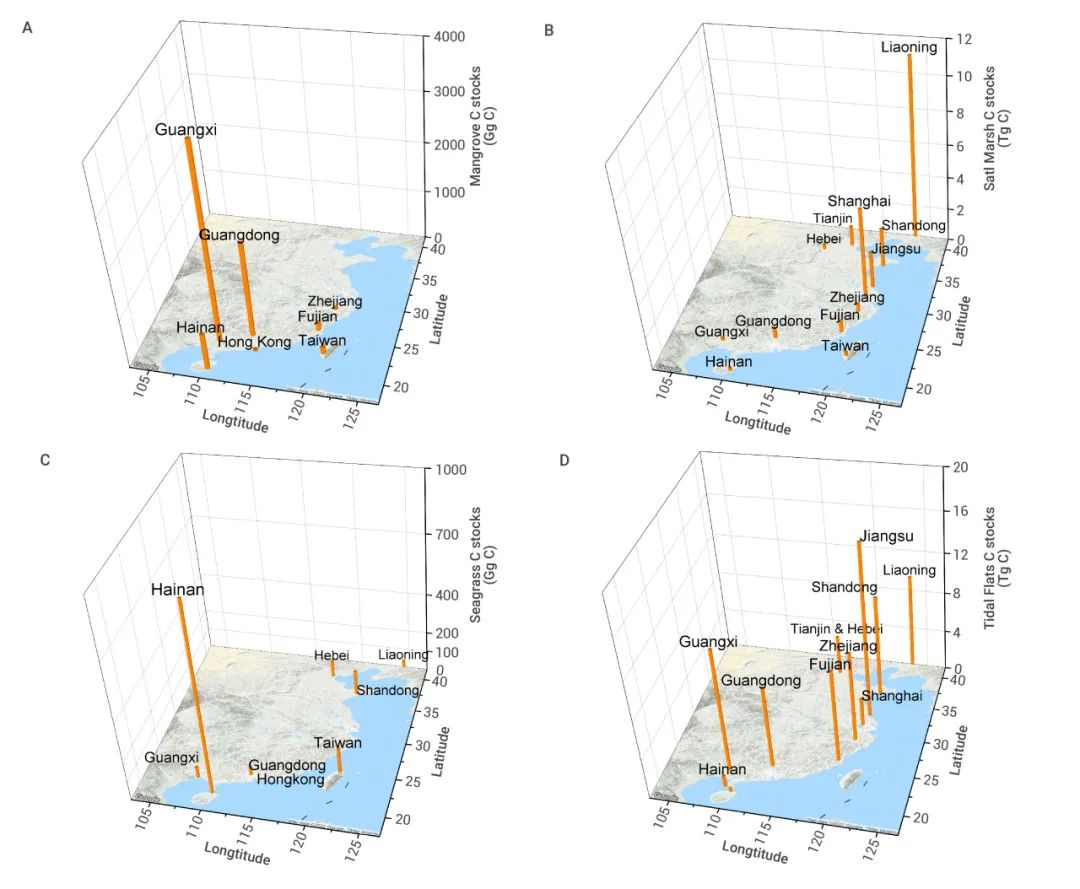

從全國范圍來看,中國的海岸帶藍碳生態系統總面積144萬公頃,其碳儲量高達118 Tg。這其中包括紅樹林2.6萬公頃、鹽沼濕地12.7-34.3萬公頃,海草床1.4-2.6萬公頃(圖2)。此外中國海岸帶生態系統還包括了大量的無植被濱海灘涂濕地,其面積高達25-110萬公頃。中國的紅樹林總碳儲量約6.9 Tg,海草床生態系統總碳儲量約1.4 Tg,遠低于鹽沼濕地的總碳儲量25 Tg。此外,我國未被植被覆蓋的濱海灘涂面積廣大,總碳儲量高達27-85 Tg(圖3)。

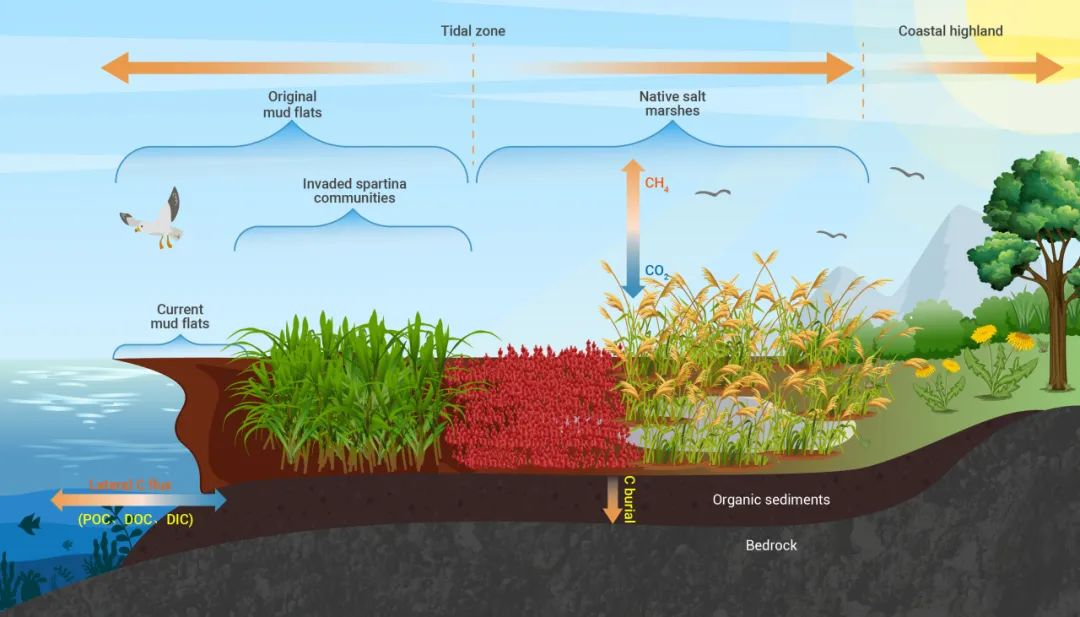

圖2 中國典型的鹽沼與灘涂濕地植被分布情況及其藍碳碳匯途徑示意圖

圖3 中國紅樹林(A)、鹽沼(B)、海草床(C)和濱海灘涂(D)濕地的碳儲量分布圖。Tg="103" Gg="106" Mg="109" kg = 1012 g

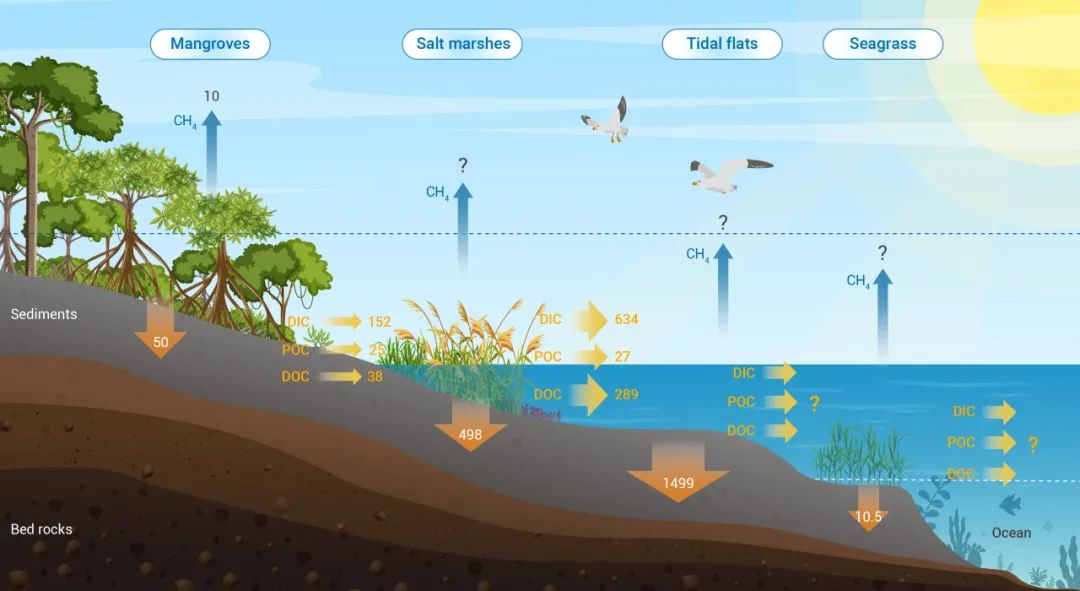

除了碳儲量,這些海岸帶藍碳生態系統的碳埋藏能力也是我們關注的重點。中國紅樹林每年的總碳埋藏量約為0.05 Tg/yr,海草床的總碳埋藏量為0.01-0.02 Tg/yr,鹽沼濕地的碳埋藏量為0.50 Tg/yr;我國無植被覆蓋的濱海灘涂的總碳埋藏量在0.28至1.5 Tg/yr之間(圖4)。

海岸帶藍碳系統通常具有非常低的甲烷排放量,但在某些特殊情境下,如低鹽度下,也能排放一定量的甲烷。中國紅樹林的總甲烷排放量為0.01 Tg/yr,但還需要進一步計算中國其他海岸帶生態系統(尤其是鹽沼和濱海灘涂)中的甲烷排放量。除此之外,海岸帶藍碳系統還通過橫向潮流和地下水向相鄰沿海水域輸出了大量的碳。結合面積和碳埋藏數據,本文估算了中國紅樹林和鹽沼的橫向碳通量分別為0.2 Tg/yr和0.9 Tg/yr(圖4)。

圖4 中國海岸帶藍碳生態系統的垂直與水平尺度的年碳匯通量。單位:Gg CGg C yr-1

除了碳匯功能,這些海岸帶藍碳生態系統還具有重要的生態功能,對社會提供許多益處,如提供棲息地、調節和穩定氣候、凈化水質、保護水源、防洪、岸線穩定、具有豐富生物多樣性和高生產力等服務功能。這些生態系統服務的價值約為每公頃每年22萬人民幣。

當前,人類活動導致了大量海岸帶藍碳生態系統的喪失。在20世紀,全球海岸帶濕地由于人類活動而減少了25-50%。自1950年代以來,中國的紅樹林總面積減少了一半。2021年,我國計劃在未來十年將紅樹林恢復到48,650公頃。這些恢復的紅樹林將每年進一步吸收0.1 Tg的碳。自1950年以來,中國的鹽沼濕地大量損失,但是目前在國家層面還沒有相關的恢復措施和計劃。同時,我國每年有超過23,000公頃的灘涂濕地被開墾用于水產養殖、農業、鹽田和城市擴建,而海草床每年損失也有幾百到上千公頃。總之,過去70年來中國海岸帶藍碳生態系統總面積的大幅減少導致了其藍碳功能的明顯下降,保護我國現存的海岸帶藍碳系統可以避免每年0.47-1.79 Tg C的排放,這也是實現碳中和最具成本效益的“基于自然的解決方案”。

然而大部分的海岸帶濕地的生態恢復都是以提高濕地面積為目標,忽視了生態質量和生態功能的恢復。相對于紅樹林,中國有更大面積的鹽沼和灘涂濕地,如何保護和恢復這些海岸帶濕地對于海岸帶生態系統功能的提升至關重要。此外,我國海岸帶灘涂目前正面臨互花米草入侵的威脅。盡管互花米草入侵后的泥灘灘涂的碳匯功能增加,提升了其藍碳儲量,但是入侵導致了其他生態系統功能的改變,如底棲生物多樣性和鳥類多樣性的變化。因此,需要進一步評估互花米草入侵后的綜合生態效應。

除了保護和恢復之外,能夠增強這些海岸帶藍碳系統的碳匯功能并減少碳排放的管理實踐和技術也有助于碳中和目標的實現。然而,大多數的研究都集中在陸地生態系統,很少有關濱海濕地增匯減排技術的研究。本文綜合了幾種有潛力提高濱海濕地藍碳功能的管理措施和技術,包括施肥措施、生物炭施加、鐵添加等。但是,其中一些技術措施也會對環境造成負面影響,因此這些管理措施和技術需要在增強藍碳碳匯和保護自然生態系統之間取得平衡。

綜述所述,中國海岸帶藍碳系統(BCEs)以鹽沼為主導,紅樹林和海草床面積較小,而無植被的濱海灘涂面積廣大。通過保護和恢復這些海岸帶藍碳系統以及通過管理措施和技術提高它們的碳儲存潛力,可以成為應對氣候變化的一種基于自然的解決方案。盡管存在一些障礙需要克服,但保護和恢復中國海岸帶藍碳系統將是我國在2060年實現碳中和目標的一種經濟有效的途徑。本文提出了未來的研究方向,以提高對海岸帶藍碳生態系統的面積范圍、碳儲量、碳匯功能和固碳潛力的估計。積極采用基于自然的解決方案對抗氣候變化,為可持續未來奠定基礎。

王法明研究員為該文第一作者,任海研究員和焦念志院士為該文通訊作者。

全文已在線發表于Innovation(IF="32)期刊:https://www.cell.com/the-innovation/fulltext/S2666-6758(23)00109-1