跨越整個繁殖季節��,鳥類的親本哺育包括不同且精心投入的行為模式�,如筑巢、孵卵以及哺育雛鳥等�。盡管親本哺育具有重要的生物學功能和進化學意義��,然而,在不同哺育階段�����,不同性別親本參與哺育的角色差異以及貢獻程度等還不得而知�����。更深一步��,決定以上這些性別差異的影響因子還未進行系統的報道。

近日��,中國科學院動物研究所鳥類行為功能與進化研究組王代平研究員聯合英國牛津大學�、瑞士伯爾尼大學等相關研究團隊,通過比較大量鳥類物種親本哺育行為后發現�����,鳥類的親本哺育行為在不同階段具有顯著的性別參與角色差異��。通過深入的系統發育進化偶聯分析,研究人員發現盡管在不同階段,鳥類的親本哺育行為具有顯著的性別參與角色差異���,但同時這些行為表現出較高強度的進化偶聯(正相關),暗示親本哺育中不同的行為模式受到同一方向的選擇驅動因子���。進一步分析結果顯示,鳥類物種所受到的性選擇壓力越大�����,該物種的親本哺育更加傾向于全部由雌性來參與完成����;鳥類物種中雄性所面臨的喪失父權的機率越大,該物種的親本哺育也更加傾向于全部由雌性來參與完成���。以上結果表明,性選擇壓力驅動鳥類中親本哺育的性別參與角色多樣性產生�����。

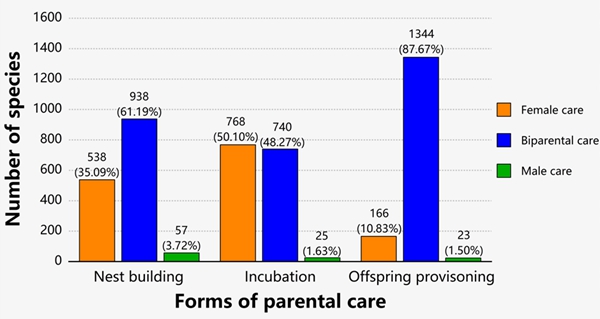

出于簡化理解以及理論模擬的需要,傳統的行為生態學家尤其是理論工作者常常把動物的親本哺育視為一種單一的行為�����。該研究中���,研究者通過收集比較超過1500個鳥類物種的親本哺育數據發現�����,在不同的繁殖階段,不同性別親本的參與情況具有顯著差異(圖1)。在筑巢階段,938個物種(61.19%)屬于雙親參與筑巢,其次538個物種(35.09%)只有雌性單獨筑巢,剩下57個物種只有雄性單獨筑巢(3.72%)����;在孵卵階段��,雌性單獨參與孵卵的物種數(768,50.10%)基本與雙親參與孵卵的物種數(740��,48.27%)相等���,剩下的25個物種只有雄性單獨參與孵卵(1.63%)�����;在哺育雛鳥階段�����,絕大部分物種是雙親共同參與哺育(1344,87.67%),而雌性單獨育雛(166,10.83%)或者是雄性單獨育雛(23�,1.5%)的物種相對少(圖1)�。進一步通過系統發育線性混合模型比較得出����,在這三個不同階段的親本哺育行為模式中,不同性別親本的參與程度存在顯著差異(筑巢階段 vs 孵卵階段:p<0.0001)。<>

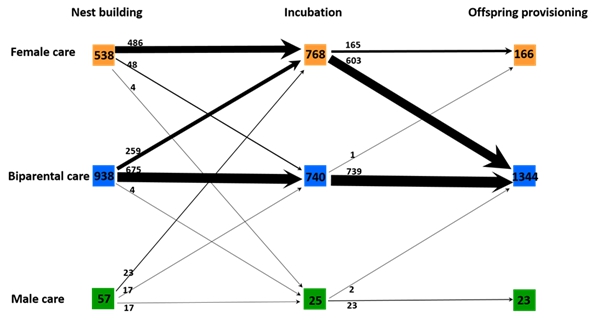

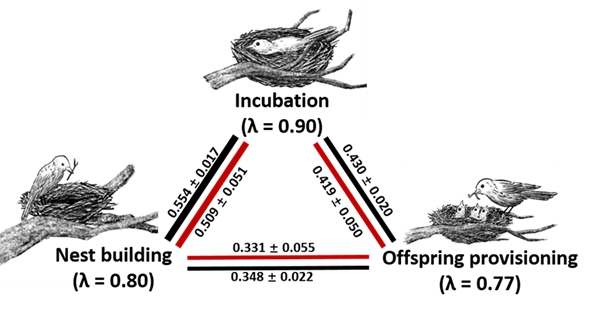

下一個需要驗證的問題即是:從筑巢開始,到中間孵卵以及后面的哺育雛鳥階段,親本參與的性別角色是否遵從一定的行為模式�����?對此�����,研究者提出了三種假說,a)第一種是“親本哺育專一性假說”,即從筑巢開始�,如果是雄性單獨參與(反之雌性亦然)���,后面的孵卵以及雛鳥哺育階段也是雄性繼續單獨參與完成(“專業的人完成專業的事情”)�����;b)第二種是“互相搭配補償哺育假說”,即筑巢開始���,如果是雄性單獨參與(反之雌性亦然),接下來的孵卵應該由雌性替換著來完成���,再接下來的雛鳥哺育由雄性來參與完成(反之雌性亦然,“男女搭配���,干活不累”);c)第三種是“隨機性參與哺育假說”��,即某一階段或者某一種親本哺育模式���,前后雙親參與并沒有一定的范式��,而是隨機參與��。本研究驗證分析表明,結果很大程度上支持第一種假說 (圖2)�����。進一步通過深入的系統發育進化偶聯分析���,發現盡管在不同階段,鳥類的親本哺育行為具有顯著的性別角色差異,但同時這些行為表現出較高強度的進化偶聯(正相關,圖3)��。

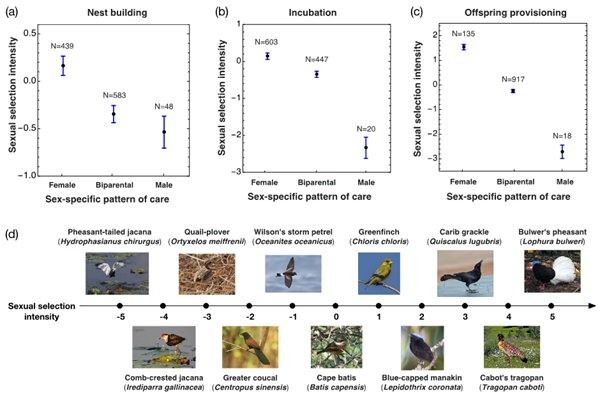

最后需要解答的問題即是:從筑巢開始���,到孵卵以及后面的哺育雛鳥階段�,親本參與的性別角色具體受到哪些重要的生態與進化因子影響�?通過系統發育線性混合回歸模型,研究者比較了性選擇強度��、婚外配強度���、巢捕食壓力����、親鳥當前繁殖成效等潛在影響因子的相對重要性。結果發現�����,鳥類物種所受到的性選擇壓力越大��,該物種的親本哺育更加傾向于全部由雌性來參與完成�;鳥類物種中雄性所面臨的喪失父權的機率越大���,該物種的親本哺育也更加傾向于全部由雌性來參與完成�����。以上結果表明�����,性選擇壓力驅動鳥類中親本哺育的性別參與角色多樣性產生(圖 4)。

該研究論文于2023年11月1日以 “Sex differences in avian parental care patterns vary across the breeding cycle” 為題�����,在國際知名生物學期刊Nature Communications 上發表��,動物研究所王代平研究員為第一兼通訊作者。動物研究所聯合培養碩士楊帥���、牛津大學張文遠博士(現麥吉爾大學)、伯爾尼大學(瑞士)李相宜博士(共同通訊作者)參與了研究��。該研究受到中國科學院率先行動引才計劃以及國家基金委項目(32270452)等的支持��。

文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-42767-5

圖1:鳥類繁殖過程中不同親本哺育行為模式(筑巢����、孵卵以及雛鳥哺育)中親本參與的性別角色差異 (N = 1533 species)����。

圖2:從筑巢、孵卵以及到哺育雛鳥的三個階段,每個階段親本哺育的性別參與角色(性別角色:雌性單獨完成�����、雄性單獨完成以及雙親一起完成)的物種數目�。

圖3:三個親本哺育階段(筑巢、孵卵以及雛鳥哺育)親本哺育的性別參與角色的相關關系以及進化偶聯關系(phenotypical and phylogenetic correlations of care patterns between three distinct parental care stages)。黑色表示表型相關系數,紅色表示系統發育進化偶聯關系。

圖4:性選擇強度對親本哺育過程中雙親參與程度的影響。三個親本哺育階段(筑巢(a)����、孵卵(b) 以及雛鳥哺育(c))中����,均發現物種所受所受到的性選擇壓力越大�����,該物種的親本哺育更加傾向于全部由雌性來參與完成�����。(d) 本研究中代表性物種所受性選擇壓力強度軸����。物種性選擇壓力值越大��,則表示性選擇對該物種雄性選擇壓力越大。如水雉雞(Pheasant-tailed jacana: -5); 冠水雉(Comb-crested jacana: -4); 白翅三趾鶉(Quail-plover: -3); 大鴉鵑(Greater coucal-2); 黃蹼洋海燕(Wilson’s storm petrel: -1); 海角蓬背鹟(Cape batis: 0); 金翅雀(Greenfinch: 1); 藍冠嬌鹟(Blue-capped manakin: 2); 輝擬八哥(Carib grackle: 3); 黃腹角雉(Cabot’s tragopan: 4); 鱗背鷴(Bulwer’s pheasant: 5)(鳥類物種照片來自維基百科)。