生物結皮是干旱地區關鍵的生物組成部分,通過多種方式影響土壤CO2交換,在土壤碳循環中發揮重要作用。生物結皮可通過產生光合和呼吸作用直接影響土壤 CO2 交換,還可通過改變土壤微生物棲居環境間接影響土壤碳釋放。現有研究表明上述影響均受到水熱條件調控,但生物結皮在全球干旱區溫度和濕度梯度下對土壤凈碳交換(NSE="呼吸-光合)的影響尚不清楚,且其對氣候變化的響應仍存在高度不確定性。

中國科學院西北生態環境資源研究院寧夏沙坡頭沙漠生態系統國家野外科學觀測研究站(以下簡稱沙坡頭站)科研團隊聯合國內外多個研究團隊,以干旱區生物土壤結皮為研究對象,對干旱區生物結皮調節土壤NSE的地理分布規律進行深入研究。科研人員采用貝葉斯層次化元分析(Bayesian hierarchical Meta-analysis),分別對47項和23項已發表研究成果進行綜合評估,揭示了生物結皮對土壤NSE和實驗性增溫對生物結皮NSE的顯著影響。元回歸進一步探索了生物結皮NSE的溫度和濕度敏感性以及對氣候變化的潛在適應。

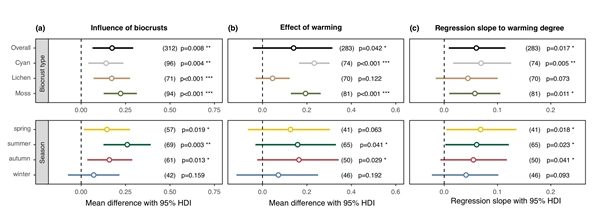

研究發現,與裸露的土壤相比,生物結皮的發育顯著提高了土壤的碳釋放,導致大氣中二氧化碳(CO2)的增加,每年每平方米土壤可釋放約 66.5 克碳。以往研究認為,生物結皮由于其光合自養能力通常被視為干旱區CO2固定的“碳匯”,該研究綜合考慮了生物結皮對土壤微生物的影響,揭示了它們在土壤系統中作為“碳源”的角色(圖2)。氣溫升高會進一步增加生物結皮導致的碳釋放,每升高1攝氏度,碳釋放增加約 22.9 克每平方米每年(圖2)。這意味著在氣候變化的背景下,生物結皮可能加劇大氣與土壤之間的碳循環,形成正反饋,從而進一步強化氣候變化的影響。

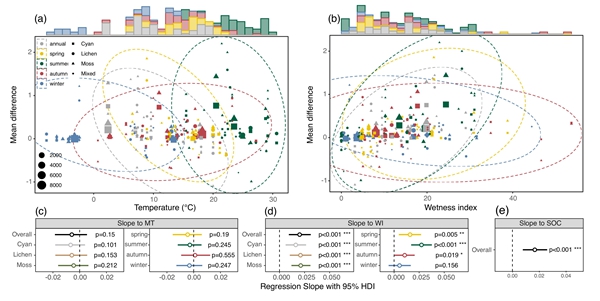

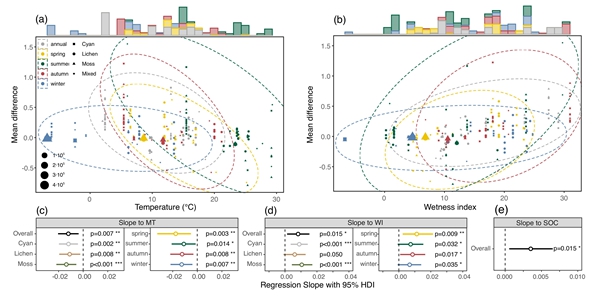

元回歸結果進一步表明,生物結皮促進的土壤凈碳釋放具有類型、季節和地理上的差異性。生物結皮NSE主要受水分影響,在濕潤環境中碳釋放更多,而溫度的升高可能通過加劇干旱來減弱這種增加作用(圖3)。在全球范圍內,干旱地區的溫度升高對生物結皮的碳釋放影響較小,表明干旱環境減弱了生物結皮對溫度的敏感性,同時在高溫地區溫度升高對生物結皮的影響較小(圖4)。研究首次揭示了生物結皮在熱適應(Thermal adaptation)方面的能力。

該研究強調了在全球碳預算和模型中納入生物結皮的必要性,可以全面理解在氣候變化的背景下生物結皮對碳循環的影響。研究結果突顯了生物結皮是旱區土壤碳交換的關鍵調節器,特別是在相對涼爽和濕潤的區域。該研究提供了一個新視角來理解旱區生態系統對全球碳循環的貢獻。

近日,該成果以Biocrusts modulate carbon losses under warming across global drylands: A Bayesian meta-analysis 為題,在線發表于Soil Biology and Biochemistry 上。西北研究院特別科研助理孫靖堯為論文第一作者,李新榮研究員為通訊作者。研究合作者包括普林斯頓大學于開亮博士、蘭州大學陳寧博士、美國地質調查局Seth M. Munson博士和西北研究院賈榮亮研究員。該研究獲國家自然科學基金國際(地區)合作與交流項目支持。

文章鏈接

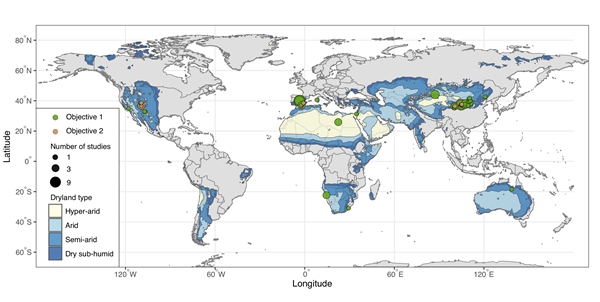

圖1 全球干旱區分布圖和元分析中使用的研究地點

圖2 結皮對NSE的影響,以及增溫對結皮NSE的影響

圖3 干旱區溫度以及濕度梯度下結皮對NSE影響的元回歸結果

圖4 干旱區溫度以及濕度梯度下增溫對結皮NSE影響的元回歸結果