哺乳動物(也稱獸類)是適應性輻射成功的類群的代表,主要包括有袋類和胎盤類,分子系統學將胎盤類進一步分為四個總目:非洲獸總目、異關節總目、靈長總目和勞亞獸總目。系統發育演化歷史可以揭示生命起源、種類進化和物種關系,這對于了解生物多樣性、物種形成和進化機制等有重要意義。隨著分子遺傳學的廣泛應用,哺乳動物的系統發育學得到了快速發展,但其高級階元仍存有部分爭議。例如,長鼻目(比如亞洲象)的姐妹群是蹄兔目(例如巖蹄兔)還是海牛目(例如海牛),嚙齒目內部三個重要類群之間的關系。這些問題的存在阻礙了我們對哺乳動物系統發育關系和演化歷史的理解。

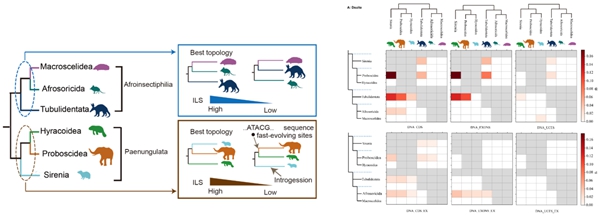

近期,中國科學院動物研究所周旭明團隊首先利用直系同源基因的蛋白質和核酸序列以及超保守元件來解析非洲獸總目的系統發育關系。該研究的系統發育樹和物種樹的研究結果拒絕了海牛和蹄兔是姐妹群的觀點。通過AU檢驗和基因樹的一致性檢驗,拓撲結構的差異支持了象和蹄兔是最優拓撲的姐妹群關系。進一步的位點一致性檢驗揭示了快速進化位點和具有極大系統發育信號位點對系統發育關系推斷的干擾。研究還發現,不完全譜系分選是引起爭議的主要因素,而基因流僅起到次要的影響。這些結果表明,象與蹄兔是姐妹群,而不是解剖學和行為學證據認為的海牛。這驅使我們重新思考象的演化地位,并對遺傳學、解剖學和行為學在系統發育關系判斷中的作用進行重新評估。

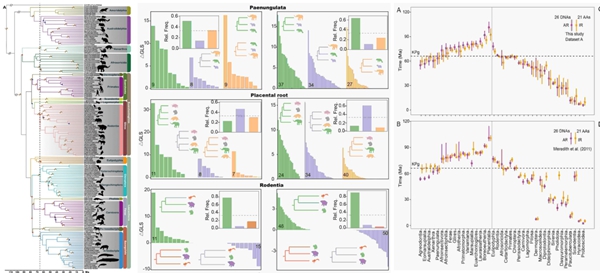

研究團隊還利用系統發育基因組學的方法,綜合多種數據來源和分子標記,重新梳理了哺乳動物目級和科級階元的系統發育關系。這些研究結果提高了老撾巖鼠科系統發育位置的支持度,確立了熊科在熊總科根部的位置,解決了猥科、鼩鼱科和鼴科以及鼠科、倉鼠科和馬島鼠科之間的爭議關系,厘定了象和蹄兔以及豪豬亞目和鼠科關聯類群的姐妹群關系,證明了胎盤動物的根是大西洋獸類(貧齒總目和非洲獸總目)。系統發育關系結合多個化石矯正信息助力估計準確的分化時間分析,揭示了胎盤哺乳動物的目級階元之間的分化始于(或者接近)下白堊紀,并一直延續到第三紀中的古新世,且有多個目級階元分化時間的95%置信區間橫跨白堊紀-第三紀(KPg)生物大滅絕事件發生時間。此外,有袋類和胎盤類目級階元內部的分化主要發生在白堊紀-第三紀(KPg)生物大滅絕事件之后。這些研究不僅提供了有袋類和胎盤類動物從下白堊紀到古新世的物種多樣性分化歷史,還揭示了重大地質事件對哺乳動物多樣性演化歷史的影響。

相關研究結果分別發表在《Molecular Phylogenetics and Evolution》和《Zoological Research》等期刊。中國科學院動物研究所博士后劉高鳴為相關論文的第一作者,周旭明研究員為論文的通訊作者。這些研究得到國家自然科學基金(32270437和82050002)和科技部重點研發計劃等項目的資助。

文章鏈接:

https://doi.org/10.24272/j.issn.2095-8137.2023.189

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790324000393

圖1:非洲獸總目內部的系統發育關系及基因流分析

圖2:現存哺乳動物的系統關系重建及分化速率分析