包蘭鐵路穿越騰格里沙漠東南緣的沙坡頭段,其建設克服了巨大的工程挑戰,不僅彰顯了人類與自然和諧共處的智慧,而且為沙漠鐵路的建設積累了寶貴的經驗和技術。該鐵路的成功建成受到了國際社會的廣泛關注,并被譽為人類治沙史上的奇跡。在鐵路兩側,采用了“以固為主,固阻結合”的治沙策略,通過設置1米×1米的草方格沙障來穩定流動沙丘,并輔以耐旱灌木的種植,結合圍封管理,成功構建了高效的人工植被防護體系。

目前固沙植被的維持對于人工固沙系統的穩定性至關重要,其中,種子擴散起著關鍵作用。種子經過風力作用后可能不運動、短距離擴散、長距離擴散或被埋藏,目前尚不明確傳播體屬性、下墊面屬性和風速如何影響這些不同的去向。?

中國科學院西北生態環境資源研究院屈建軍研究員帶領的科研團隊,選取11種植物物種種子作為研究對象,結合野外風洞試驗對固定沙丘、半固定沙丘和流動沙丘中的種子二次傳播過程進行了探索性研究。科研人員對不同物種的啟動風速、二次擴散后種子分布進行了定量分析,并通過混合線性模型評估了傳播體屬性、下墊面屬性以及風速對不同物種種子的啟動風速和種子二次擴散后不同去向的相對重要性。

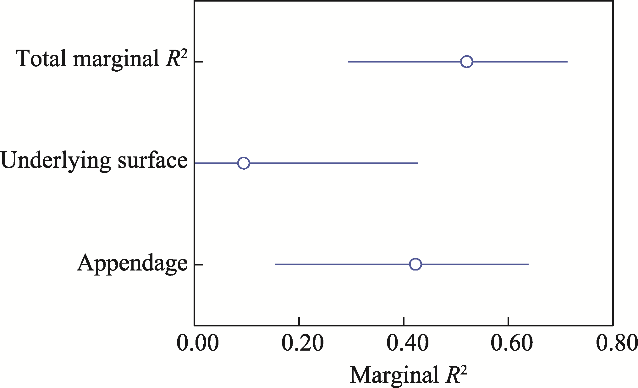

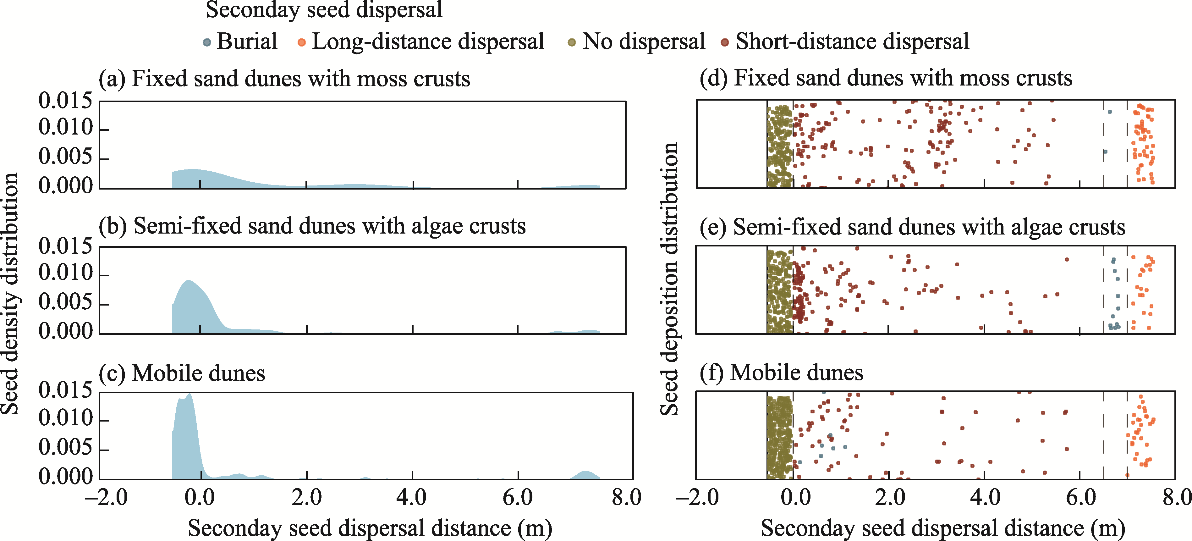

研究發現,在不同生境中,各物種的啟動風速存在差異。檸條錦雞兒種子(Caragana korshinskii)的啟動風速在11種植物中最高,而砂藍刺頭種子(Echinops gmelinii)最低。同時,研究指出,有利于擴散的附屬物和下墊面是影響啟動風速的顯著因素(圖1)。在研究區域內,大多數種子要么沒有移動,要么被埋藏,或者只進行了短距離的傳播(圖2)。在流沙區域,種子的傳播最為困難;而在固定沙地,種子的遠距離傳播相對最容易發生;半固定沙地則最容易發現種子被埋藏的現象。

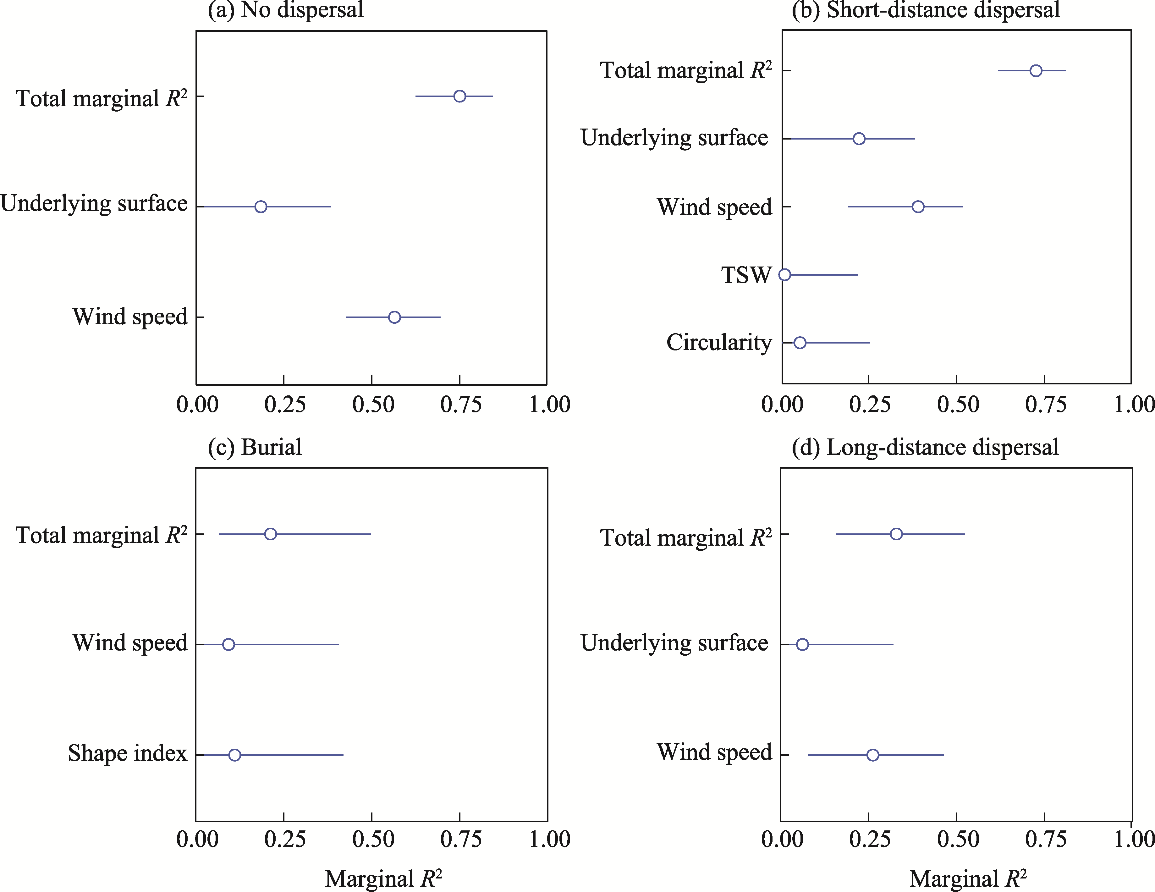

線性混合模型的分析結果表明,控制傳播距離后,較小且性狀更圓的種子傳播距離更遠。種子的形狀指數和風速是影響種子埋藏的兩個顯著影響因素。風速、下墊面屬性和種子形態特征對未移動和短距離傳播種子分布的解釋力遠大于對被埋藏和長距離傳播的種子,這暗示了埋藏和長距離傳播的過程和機制可能更為復雜(圖3)。

該成果以Effects of wind speed,underlying surface,and seed morphological traits on the secondary seed dispersal in the Tengger Desert,China為題,發表于Journal of Arid Land期刊上。西北研究院2020級博士生曲文杰為本文第一作者,西北研究院屈建軍研究員為通訊作者。該研究得到寧夏重點研發類項目和寧夏回族自治區自然基金項目資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1007/s40333-024-0057-4

圖1 啟動風速影響因素的方差分解。Marginal R2表示固定效應的方差。圓圈代表每個影響因素的R2。黑色線條表示R2值的95%置信區間。

圖2 不同生境中種子二次擴散過程中種子密度和種子分布。(a和d)固定沙丘,苔蘚結皮;(b和e)半固定沙丘,藻結皮;(c和f)流動沙丘。橫坐標上,0刻度左側的點表示未移動的種子;6.5到7.0刻度之間的點表示丟失的種子;7.0到8.0刻度之間的點則表示進行了長距離傳播的種子。

圖3 影響種子啟動風速的顯著因素方差分解結果